中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华院士,于2月6日在湖北武汉逝世,享年99岁。7日,《龙》杂志微信公号刊发《中国核潜艇之父黄旭华生前接受<龙>杂志专访》。新华网编发如下:

中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

黄旭华生于1926年3月,1949年毕业于上海交通大学船舶制造专业。1994年当选为中国工程院院士。曾任前中国船舶工业总公司719研究所副总工程师、副所长、所长兼代理党委书记、以及核潜艇工程副总设计师、总设计师、研究员、高级工程师等职。

黄旭华长期从事核潜艇研制工作,开拓了我国核潜艇的研制领域,是中国第一代核动力潜艇研制创始人之一,被誉为“中国核潜艇之父”,为我国海基核力量实现从无到有的历史跨越做出了卓越贡献,奉献了毕生精力。他荣获共和国勋章,有着感动中国的殊荣,荣膺国家最高科技奖桂冠;他有着非凡的人生经历,见证了新中国从站起来、富起来到强起来。他最爱说,我不后悔;他最喜欢,和年轻人谈心;他最热爱,中国的核潜艇事业。他老骥伏枥,豪言如果有来生,还要造潜艇,希望中国的核潜艇更上一层楼,还要下五洋捉鳖,还要海底旅行两万里。

黄旭华院士生前接受了《龙》杂志总编辑贾正的采访。让我们共同怀着钦佩和崇敬的心情缅怀这位事业上兢兢业业、生活中亲情浓浓、一生富有传奇色彩的世纪老人。

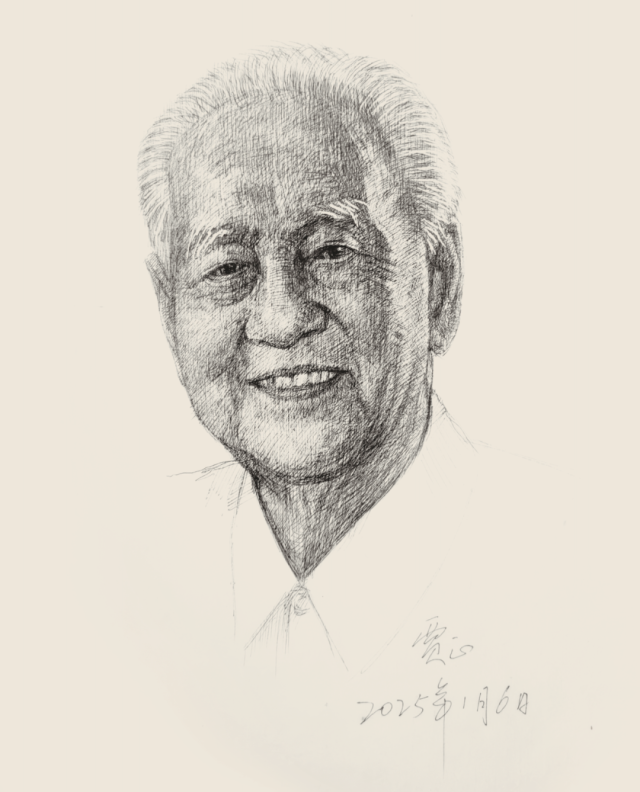

中国核潜艇之父黄旭华。绘画:贾正

贾正:黄老您好!非常荣幸能采访到您。您99岁高龄还能接受采访,我们感到由衷的喜悦并祝您健康长寿。我们先从一个轻松的话题开始,听说您原来不叫黄旭华,叫黄绍强,您为什么改了名字,能告诉我们其中原因吗?

黄旭华:我1926年3月12日出生在广东省汕尾市红海湾区一个乡医之家,父母为我取名黄绍强。当时中国被列强侵凌,被日本帝国主义侵略、国内军阀混战、国民党反动派腐朽无能,我都目睹经历过。那时候我17岁,还在读书,没有什么远大抱负,就是希望饱经沧桑、备受欺凌、苦难深重的中华民族能如旭日东升般崛起,希望有一天我的祖国不再是东方的睡狮,希望我也能在毕业的时候挺起胸膛不做亡国奴,所以我自己把名字改成了黄旭华,也就是旭日东升,耀我中华之意思,这就是我80年来的座右铭和做人做事的出发点。

贾正:黄老,您的祖辈大多从医,父母都是村里的医生,为什么您一改做医生的初衷,您曾是学船舶专业的,到北京工作之前也没接触过军事领域的工作,后来是如何走上研制核潜艇道路的?

黄旭华:受父母救死扶伤、乐善好施的影响,我从小定下志向,长大后要当一名有真才实学的医生,救治天下穷苦的病人。1937年抗战爆发,我辗转来到当时的抗日文化中心桂林。从海丰到桂林,我一路目睹同胞遭敌机轰炸的惨状,眼见祖国大地满目疮痍,我就毅然放弃了学医继承父业的念头,决心学习航空和造船技术,走科技报国之路。1945年,我考取了上海交大造船系,同年我加入了中国共产党地下组织。1958年,组织调我到北京工作,临行前领导告诉我去北京出差,没有讲什么任务,但是一到北京就被留住了,后来才知道是参与国家核潜艇研制工作.当时,中苏关系已经到了破裂的边缘,苏联说中国可以用他们的核潜艇,将来中苏可以在渤海湾组建联合舰队。但赫鲁晓夫的目的也很明确,那就是想在中国驻军,将渤海湾变成苏联的港口。对此,毛主席很生气,憋着一口气。他老人家曾经说,中国的核潜艇,一万年也要搞出来。我到北京投入工作后暗下决心,造出中国的核潜艇不仅是国家国防的需要,也是我的内心冲动和不服气。当时聂荣臻元帅亲自组织大家开会,部署了研制核潜艇的任务,紧接着我们成立了一个代号为“19”的研究所,我们20几个人的团队就开始夜以继日地忙碌起来。核潜艇研制工作既涉及机密,也面临很大的危险,刚开始选择远离人烟的海上进行研发试验。在海上奔波了几个月后,我们在黄海和东海中国海域分别选择了一个荒凉的小岛作为基地,小岛都没有名字,只有编号,在地图上也查不到。为了保密,不通邮,不通电话,为了确保研制工作安全保密,我和家人同事们都失去了联系,甚至我的父母和兄弟姐妹都不知道我在北京从事什么工作。偶尔只有经过伪装的民船靠岸给基地送给养和信件。就这样,我们迈出了研制核潜艇的第一步。

黄旭华(1924年2月24日-2025年2月6日),出生于广东汕尾,祖籍广东揭阳,毕业于国立交通大学,1949年加入中国共产党,中国著名船舶专家、核潜艇研究设计专家,中国工程院首批院士、中国第一代核动力潜艇研制创始人之一,中国船舶重工集团719所名誉所长。

贾正:当时核潜艇研制工作面临很多困难和挑战,除了条件差、待遇低、环境恶劣外,您和您的团队面临的最大困难还有哪些?

黄旭华:当时困难确实很多,有的还难以想象。大家可能看过一个电影,有次,周总理请搞原子弹的邓稼先等科学家吃饭,大家吃得杯盘狼藉,一点不剩。总理平常不流眼泪,可这次却泪如泉涌。

1958年到1970年,国家遇到了很多困难,生产力水平比较落后,物质条件也严重匮乏。在当时中国这样一个舰船制造基础非常薄弱的国度,研制核潜艇这项尖端复杂的科研是难以想象的。同时,很多人包括科研人员容易被物质和精神方面的一些东西所困扰,集中精力搞科研攻关就是面临现实的挑战,既有物质的,也有精神的,这是首要克服的困难。

难题还不止于此,核潜艇集海底核电站、海底导弹发射场和海底城市于一体,单就一艘核潜艇的发电量而言。

就等同一个中等规模的城市照明规模,研发测试的难度和工作量可想而知;核潜艇上安装的控制阀门数量过万,上面装备的仪表盘更是上千,电缆长度数万米,每一个细节都不能出错;如此庞大数量的阀门和仪表盘安装和电缆布线,都需要极其精密的工艺流程,每一个细节都要和2000多家相关工厂对接,反复沟通,这个工作量是巨大的,但是我们没有被困难吓到,而是迎难而上,最终获得了成功。

当时最难的问题是骑驴找马,实际上没驴也没马,先跑起来,找到什么骑什么,慢慢试,慢慢调整,运气好就碰对了,当然这个运气是建立在无数次失败基础上的。当时,面临研制的困难还有,一是当时中国的原子弹还没引爆,核潜艇的核反应堆建造还遥遥无期,我们总感觉有点彷徨。二是当时我们谁都没亲眼见过核潜艇,对核潜艇一无所知,是什么样的东西,不知道里面装什么东西,一直到后来我们想办法从国外买来两个儿童版的核潜艇模型玩具,大家才第一次确定了核潜艇的初步参数。三是我们缺乏人才,研发团队中没有一个人从国外学过核潜艇研制技术。四是没有资料,没有任何参考。五是实验设施生产能力相差很远,实验设施基本属于空白,没有计算机所有数据都是用计算尺和算盘完成运算的。同时,国际上对我们进行严密物质和技术封锁等等。但核潜艇一万年也要搞出来的豪迈气概,激励我们克服了一个又一个困难,这是民族自信心的胜利。

贾正:中国核潜艇的研制成功,凝聚了无数人的心血汗水,创立并形成了昂扬奋发的团队精神;您认为这个团队精神上核心和让您的团队取得成功的最大法宝是什么?

黄旭华:这个问题问得非常好,我也曾很多次问我自己,当时我们怎么过来的,怎么能从零起步,怎么能在10年左右的时间完成这个飞跃。我的答案是从不放弃的努力和视死如归的勇气。创立并形成了四句话十六个字为核心的团队精神,就是“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”。这个精神,激励了一代又一代核潜艇研制战成的同志,豁出去、拼了命,也要提高中国的核潜艇研制水平。

我们团队的法宝在于精益求精、一丝不苟、敢闯敢试,我形容自己:花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中。如在收集资料这如同大海捞针般的工作中,我提出要带上“三面镜子”:既要用“放大镜”,沙里淘金,追踪线索;又要用“显微镜”,去粗取精,看清实质;更要用“照妖镜”,鉴别真假,去伪存真。研发和投产过程波折很多,甚至工程还一度停滞,我们曾迷茫过,也质疑过。研制核潜艇,下水只是起点,我们进行了多次深潜试验,就像神舟飞船上天一样,都是第一次,不知道是生是死,参试同志还有的在唱《血染的风采》。危险时刻,只有我上,不能功亏一篑。我们有信心也有实力迎接这个挑战。1988年初,核潜艇按设计极限深度在南海进行深潜试验,当时我已经62岁了,大家都明白这是既非常重要,又是十分危险的试验。几百米在地面上很平常,但在水下却是核潜艇下潜的极限深度,具有很大的危险性。不少参加试验的官兵都写了遗书,做好了为国捐躯的准备。为了给试验人员增加信心,按规定我原本在岸上指挥,但我坚持亲自下艇,我为什么要下去,打破总设计师不下水做实验的先例,我爱人给我讲,第一她相信我的工作做到家了,试验不会有问题。第二不下去你的队伍以后就带不动了,即便成功了,大家对你也会有看法。得到试验成功的消息后她哭了。虽然这次深潜试验,我的眼底、耳朵和牙龈都因承受压力过大而渗出了血,但我成世界上核潜艇总设计师亲自下水做深潜试验的第一人,很自豪。后来水下潜艇发射导弹,一个个难题我们都是这么克服的。还有就是我们很寂寞很孤独,是幕后英雄和孤勇者,不敢跟家人和朋友说干什么,不敢把自己的喜悦和失败与别人分享,只能默默承受着,这也是成功路上的考验之一。唯有坚守,牢记祖国和人民的期待,而不是患得患失,才能取得最后的成功。

贾正:您的亲人给了您最大的支持。您的夫人曾经开玩笑,说您是客家人,不是广东客家人,而是到家里做客的人,把家当旅馆了。您对家人是一种怎样的情感?

黄旭华:我很想弥补对父母、妻子和子女的亏欠。我离开母亲的时候,答应她要常回家看看,可那之后三十年都没有回家,我没遵守这个诺言。当时,研制核潜艇和研制原子弹一样,被列为国家最高机密,为了国家,为了核潜艇,1957年到1985年近三十年时间里,我一次都没有回过汕尾老家,父亲和二哥去世也都没能回家料理后事。为此,兄弟姐妹甚至包括我的母亲都有很多怨言。为了恪守不泄露国家机密的诺言,我淡化了与亲人的联系。1986年,我出差顺便回家看望母亲,当时她已93岁高龄,母亲看着我暗自寻思,眼前的儿子已经年满花甲,两鬓斑白。我在家住了三天就返回单位,但这一次与母亲见面,她一句也没有问我,你在北京哪个单位,在干什么。后来,母亲在一份杂志的文章上才知道我工作情况,她没有想到,三儿子三十年来在做一件惊天动地的事情,她没有想到被弟弟妹妹误解为不孝的儿子,不要家的儿子,是在为国家做一件大事情。母亲痛心之余,也自豪不已,她把我弟弟妹妹召集在一起说,三哥的事情,大家要理解、要谅解。要谅解这三个字,对我来讲,三十年如山般的重负,我瞬间释然了。回想起母亲对自己的谅解,我的两眼总会泛起泪花,我相信,虽然不能承欢膝下,但只要为国尽忠,对父母就是最大的孝。

我夫人是我的同事,她很理解我,她说我是客家人,其实是抬举我,很多时候我一年回家还不如客人来访的次数多,想到这个,就非常难过和愧疚。当年几百斤的煤球,我夫人和大女儿分多次,晃晃悠悠地搬上楼;地震来了,我夫人抱着刚出生的小女儿,拉着大女儿逃命;大女儿上学路上跌入雪坑,昏迷九天九夜,是我夫人日夜守候。每次出差回家,我都会给妻子买点东西,但实在不知道买什么好,就跟着别人学。有一次见别人买了块印花布,也跟着买了一块,回家一看,发现她早就有一件这样布料的衣服了。她经常开玩笑:“你可以背得出工程上的无数数据,就是记不得我在你面前穿了几年的印花布衣服。”

贾正:在新时代,您和您的团队还有更多更大的使命担当,您觉得其中最重要的是什么?在党的二十大上,习近平总书记提出必须贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针。对此,您有哪些感想?

黄旭华:我曾经写过一首诗,南征直捣龙王宫,北战惊雷震海空;攻坚苦战两鬓白,犹有余勇再创功。不敢说诗多么精彩,但确实是我自己的心路历程和真实情感。我从1958年参与核潜艇研制到今天,见证了核潜艇从无到有,从弱到强,也越来越深切地感到我们必须有深海话语权。我们现在不仅有常规核潜艇,还有战略和攻击核潜艇,不仅有核潜艇,还有航空母舰、导弹驱逐舰、导弹护卫舰、巡洋舰等海上武装力量集群,这些武器对挑衅的敌人将起到震慑作用。江山代有才人出,未来我们还会有更多海洋杀手锏,让我们的军队更强大,祖国更安宁。我们要听党的话,听习近平主席指挥,记住军队是要准备打仗的,要做到能打仗、打胜仗,确保国家海洋权益不受侵犯,永葆人民军队性质、宗旨和本色。

黄旭华院士手捧潜艇模型的肖像照片(2016年12月20日摄)。新华社发

贾正:听说您将自己所获得的所有奖金1100万元全都捐献了出去,您为什么这么做?从您的人生经历来看,您觉得最值得和大家分享的是什么?我想这是每一个年轻人特别希望听到的。

黄旭华:我一直说我要做到我不能做为止,但未来属于青年人,我们需要更多青年科学家脱颖而出。以往获得的荣誉和奖金,不是属于我个人的,属于所有为新中国军事装备事业隐姓埋名默默奉献的人。我捐出这些奖金,最大的愿望就是能激励更多的科学家专心科研,甘坐十年冷板凳,可以从从容容体体面面进行研究和创新,不要像我们这代人一样留下太多遗憾。我也说过,对国家的忠,就是对父母最大的孝,但今天看家庭是每个人必不可少的后盾,年轻人也要顾好家,这样才能干好事业。

说到我的经历,更希望年轻人从中汲取经验和教训,少走弯路。简单说,就是刻苦学习,有信仰、有理想、有本领、有定力。一代人有一代人的使命,薪火相传。走好新征程,中华民族就能早日实现伟大复兴,每个人都能实现自己的梦。

贾正:时间已经有点久了,但是我从您身上已经收获了太多太多的感动,就像感动中国颁奖词里说的:时代到处是惊涛骇浪,您埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,您挺起胸,成为国家最大的财富。您的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。这力量激励着我们,激励着后来者,前赴后继,此生为祖国报效,无悔人生,无愧使命。